About Us

本校について

学校長挨拶

今、学校教育はある種の改革期が訪れているように思われます。中央教育審議会が「令和の日本型教育」に関して出した答申の中で「主体的・対話的で深い学び」を実現することが目標として設定されています。実際、大学入試において様々な変革がなされており、その出題傾向は明らかに従来のものから変化しています。この変化を読み解くにあたって、2003年、OECD(経済協力開発機構)が『キー・コンピテンシー(21世紀を生きる上でキーとなる資質・能力)』として、「読解リテラシー」、「数学的リテラシー」、「科学的リテラシー」の3分野を挙げたところまで時間軸を逆向きに遡行してみましょう。OECD はこれらのキー・コンピテンシーに関する調査を、15歳児を対象として始めました。これがPISAと呼ばれるテストです。OECD加盟国の中で、トップクラスの結果を期待した文部科学省は第2回PISAの結果(2004年)に衝撃を受けました。読解力が16位(第1回PISAでは8位)、数学力が6位(第1回PISAでは1位)と日本は順位を大幅に落とし、ちまたでは「PISAショック」という言葉が流布しました。これ以後文部科学省は「ゆとり教育」の脱却を目指すこととなり、日本の教育政策はPISA型コンピテンシーを常に視野に入れることとなります。

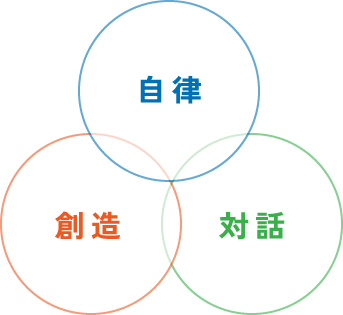

済美平成校(以下 平成校)の教育方針を、上述の歴史的経緯を踏まえながらお話したいと思います。平成校は、平成9年(1997年)に済美平成中学として開校され、1期生が高等学校に進学した平成12年に済美高等学校平成分校となり、1年生から6年生まで揃った平成14年に、愛媛県下初、全国で9番目の中等教育学校となり現在に至っています。1年生から3年生までを前期課程、4年生から6年生までを後期課程と呼んでいます。校訓は「自律・創造・対話」であり、生徒一人一人の内面的意思を重視する「自律」、人類の本質的な営みであるとみなす「創造」、他者を深く理解する「対話」の3項目を掲げています。この方針は本校の不易な部分であり、教職員全員が常に大切にしているものです。

これらの3項目の成長を支えるために1期生から全校で取り組んでいますのが3年生を対象とする「総合学習論文」の作成です。生徒諸君がほぼ1年をかけて、自らの目標を設定して、それに基づいて様々な資料を比較・分析することを行い、それによって分かったことを自分なりに解釈して8000字以上の文章にまとめるものです。2万字を越す論文を作成する生徒諸君も中にはおり、その成長に驚かされることもしばしばです。自分の書いたものを他者に分かりやすく伝えることが求められており、プレゼン力の向上のため全員が論文の要旨を発表します。この開学より続けてきました論文活動は、先に述べましたOECDが標榜する「読解リテラシー」(読み書き能力)が目指すものと図らずも軌を一つにしております。

「数学的リテラシー」並びに「科学的リテラシー」は、「読解リテラシー」と強い相関があることも我々は経験上把握しています。したがって前期課程で醸成された「読解リテラシー」の上に様々な成果が花開いていきます。具体的には高校生対象の数学コンペでの入賞、自然科学部門を含む様々な分野での論文コンペでの入賞、英語検定、数学検定、漢字検定他、各種検定での級位や段位の取得といったことが直ちに挙げられます。『キー・コンピテンシー』の育成に関して、平成校が様々な局面で6年一貫教育の強みを発揮しているといえましょう。

次に、ここ数年、平成校ではICT教育に関する先進的取組みを積極的に行っています。開学以来、ノウハウを積み重ねてきた不易で万全な教科指導に加え、それを大きく補強する形でICT機器を運用しており、特に後期課程での運用には、前期課程で培った生徒一人一人の基礎的なリテラシーの素養が加味されて、ダイナミックなものとなっています。OECDの「科学的リテラシー」の中には「デジタルデバイスの運用能力」という項目も存在しており、この面でも平成校が21世紀を生きる上でキーとなる資質・能力の伸長に注力していることを理解していただけると思います。

また、外部から有識者を積極的に招いて、生徒の将来に資する講演会をたびたび開催していることも特筆したいと思います。国立大学の教授から理系の研究について説明していただいたり、海外の紛争を取材しているジャーナリストから人権問題を提起していただいたり、他にも「貧困とは」、「資格とは」、「生きるということは」といった様々なテーマを、専門家の方々から講演していただいたりしています。これらの教育的仕掛けは単なる知識の向上にとどまらず、先に述べました他者を深く理解する「対話」ともつながっています。

平成校の6年一貫教育カリキュラムで学べば、この環境で醸成された様々な力を自分のものとして実感してもらえることを確信しています。その力は、あたかも生徒一人一人の背中に大きくはばたくための翼(つばさ)が育っていて、望むなら何処にでも飛翔できるかの如き力といえるでしょう。

今後も済美平成校は、教育的仕掛けの向上を不断に行い続けることを心掛け、不易なものと先進的なもの双方の長所を遺憾なく発揮すべく、教職員一同一意専心していきます。

済美平成中等教育学校

校長

森 邦彦

校訓

自律・・・

自律とは、主体性をもって、自らを高めていくことである。

創造・・・

創造とは、知識・理解をもとに自ら課題を見出だし、新たな価値を創り出すことである。

対話・・・

対話とは、他者や自分自身としっかり向かい合って、理解を深めていくことである。

教育方針

計画的・継続的な教育

1・2年生を「基礎期」、3・4・5年生を「充実期」、6年生を「発展期」と位置づけ、きめ細かな指導を可能にする少人数授業や個別指導の実践により、学力の育成を図ります。

高い進路目標の実現

授業時間の確保と質の高い授業の実践により、最難関国公立大学・私立大学への現役合格を目指します。

人間性をみがく教育

人間性をみがくための教育活動を展開し、自ら学ぶ力とコミュニケーション能力を育成します。

校名由来

「済美」の名前は、中国の歴史書『春秋左氏伝』にある「世々済其美不隕其名」( 世々其 ( よよそ ) の美を済 ( な ) し其の名を隕 ( お ) とさず )から採られました。

済美学園の一環として「平成」時代に創立された本校は、「平成」という言葉が、同じ『春秋左氏伝』で「済美」の後に登場することから「先人の素晴らしい業績を受け継いで良い行いをし、世の中を平和な方向へ導いていく」という意味を込めて、名付けられました。

沿革

-

1997年

(平成9年)

済美平成中学校開校(男女共学) 1期生入学式(定員80名) 前後期制採用

本館西側増築工事着工 第1回スポーツカーニバル(体育祭) -

1999年

(平成11年)

1期生ヨーロッパ研修旅行(3年生)

-

2000年

(平成12年)

済美高等学校平成分校スタート(1期生の後期課程)

-

2001年

(平成13年)

済美学園百周年 第1別館竣工

-

2002年

(平成14年)

6期生入学式(6学年完成) 済美平成中等教育学校と改称(全国9番目の中等教育学校設置)

第1回卒業証書授与式 -

2004年

(平成16年)

第1回平成祭(文化祭) 生徒会発足(初代会長4期生)

6・7期生国内研修旅行(以降2年生で実施) -

2005年

(平成17年)

6期生ヨーロッパ研修旅行(4年生実施へ変更)

-

2006年

(平成18年)

学校創立 10 周年記念式典 生徒会誌「春秋」創刊 3学期制へ移行

-

2007年

(平成19年)

11期生入学式(定員80名→120名)

-

2008年

(平成20年)

第2別館竣工

-

2012年

(平成24年)

16期生入学式(120名定員6学年完成)

-

2016年

(平成28年)

学校創立 20 周年記念式典

-

2017年

(平成29年)

2代目欅植樹・欅アゴラ整備 本館増設(職員室・四門館・欅スクエア)

校長

-

済美平成中学校:

佐々木寅義(1997-1998)

池田 逞(1998-2002) -

済美高等学校平成分校:

石丸 博(2000-2002)

-

済美平成中等教育学校:

池田 逞(2002-2003)

大島祐二(2003-2004)

石丸 博(2004-2007)

正岡勝英(2007-2015)

窪田利定(2015-2020)

森 邦彦(2020-

基本情報

-

学校名

済美平成中等教育学校

-

所在地

〒791-0054

愛媛県松山市空港通 5 丁目 6-3 -

連絡先

TEL:089-965-1551

FAX:089-972-5335 -

創立

1997年(平成9年)

-

教職員数

92名

-

生徒数

717名(男子347名、女子370名)

※令和7年4月7日現在